Stadtkirche und mittelalterliche Schöpfstelle

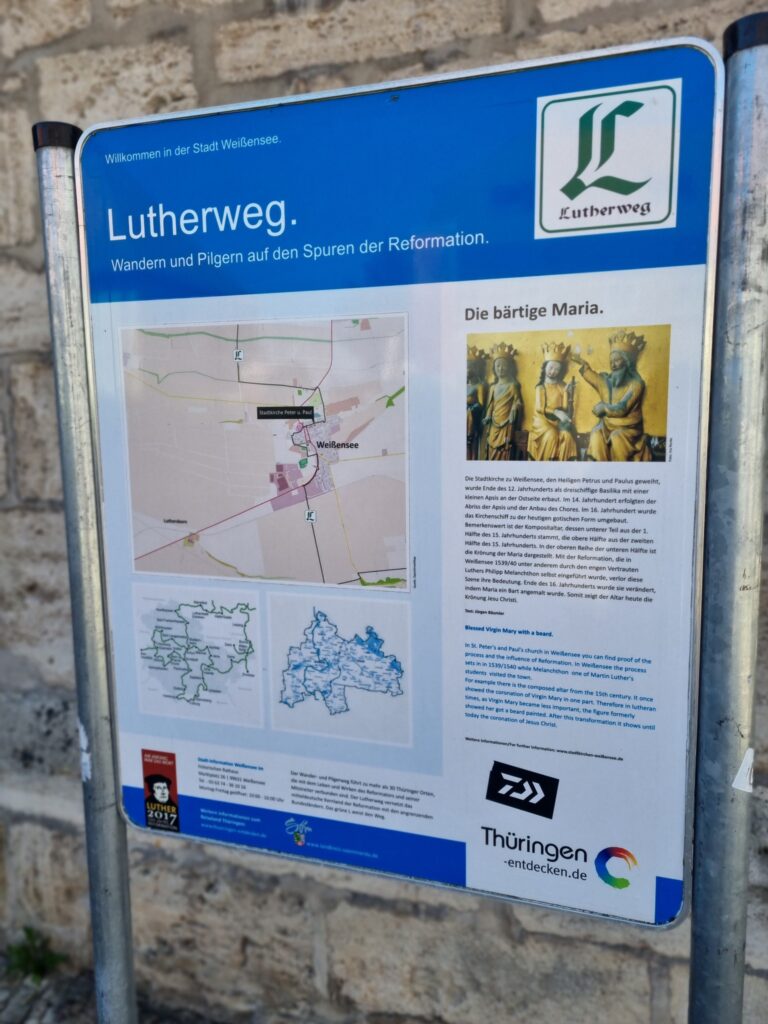

Weißensee (bm). Wo war Martin Luther in Thüringen seinerzeit eigentlich nicht unterwegs? Auch in Weißensee stoßen wir auf eine Infotafel für die Wanderer und Pilger, die sich auf die Spuren des großen Reformators begeben. Hier handelt es sich jedoch nicht um den Lutherweg 1521, der auch durch unsere mittelhessische Region führt, sondern um den Thüringer Lutherweg.

Die Tafel dazu steht vor der Stadtkirche, die den heiligen Petrus und Paulus geweiht wurde. Man erfährt, dass sie Ende des 12. Jahrhunderts als dreischiffige Basilika mit einer kleinen Apsis an der Ostseite erbaut wurde.

„Im 14. Jahrhundert erfolgte der Abriss der Apsis und der Anbau des Chores. Im 16. Jahrhundert wurde das Kirchenschiff zu der heutigen gotischen Form umgebaut,“ so der Text auf der Infotafel.

Hineingeschaut habe ich nicht und ich weiß auch nicht, ob die Tür für neugierige Touristen offen stand. Auf der Tafel wird der bemerkenswerte Kompositaltar erwähnt. Dessen unterer Teil stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der obere aus der zweiten Hälfte.

Die bärtige Maria

Auf dem Altar wird die Krönung der Maria dargestellt. „Mit der Reformation, die in Weißensee 1539/40 unter anderem durch den engen Vertrauten Luthers Philipp Melanchthon selbst eingeführt wurde, verlor diese Szene ihre Bedeutung. Ende des 16. Jahrhunderts wurde sie verändert, indem Maria ein Bart angemalt wurde. Somit zeigte der Altar heute die Krönung Jesu Christi“. (O-Text Ende).

Nur wenige Schritte finde ich ein weiteres interessantes Relikt aus dem Mittelalter: Eine öffentlich zugängliche Schöpfstelle. Wer hier die Treppe hinabgeht (Vorsicht, Kopf einziehen) taucht tatsächlich ins Mittelalter ein.

Eine Info-Tafel vor Ort finde ich nicht. Deshalb mache ich mit bei wikipedia schlau und erfahre etwas zur historischen Wasserkunst, die von 1378 bis 1385 auf Veranlassung von Landgraf Balthasar angelegt wurde, um Stadt und Burg mit Wasser zu versorgen.

„Vom Stauwehr bei Westgreußen führte man die Sächsische Helbe bis vor die Stadt, über einen 250 Meter langen und 16 Meter hohen Damm von Norden zu einem unterirdischen Kanalsystem mit Schöpfstellen unter der Oberstadt bis zur Runneburg, um im weiteren Verlauf dem Betrieb der Mühlen zu dienen“, ist bei wikipedia zu erfahren.

Ein kleiner Tippe nebenbei: Für Wanderer, die bei großer Hitze unterwegs sind, ist die mittelalterliche Schöpfstelle eine hervorragende Möglichkeit zur Abkühlung.